この日は、全学年の子どもたちと保護者が集い、

シュタイナー学園のオリンピック競技会は、

出場する選手と先生は、

賑やかだった会場も、

競技が始まる前に、笛の合奏と選手宣誓がありました。

一人ひとり頑張りたいことを皆の前で宣誓する、

競技が始まり、短距離走や中距離走、レスリングの時などは、

槍投げなどの個人種目では、選手一人ひとりに拍手が送られます。

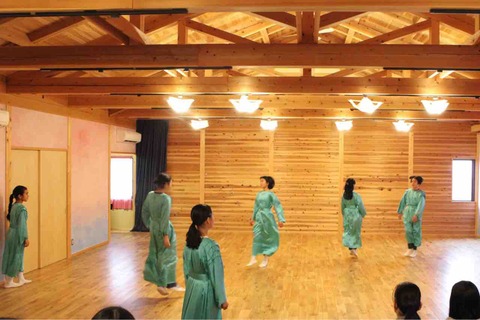

上のクラスの子どもたちは、

競技が終わり最後に、

選手たちは皆、

オリンピック競技会の後は、全学年でのリレーで盛り上がり、リレーの後は保護者も加わり、