木組みの梁が縦横に走るホール。

その高い梁から吊り下げられた

いくつもの縄と板。

それらはブランコのようにも見え、

真っ二つに割れた客席。

客同士の表情まで見える。

これまた円形劇場が好きなので、

こういう客席の配置にワクワクする。

舞台と客席の境界線があいまいになって、

観客も作品世界の内側にいるように

感じられるからだ。

観る前から来てよかったと確信した。

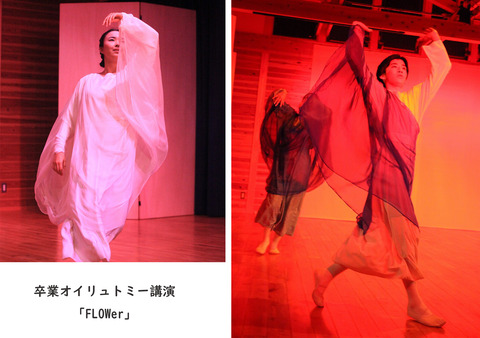

たった二人の卒業生が上演する

「人間裏切り中」は、彼らが一から

自分たちで創り上げた戯曲である。

二人の手によるオリジナル脚本で、

真面目で孤独な医者の石無(いしなさ)と、

少し風変わりな患者 臼井(うすい)の、

3日間のやりとりを描いた二人芝居だ。

1日目。

医者である石無は

毎朝同じ日課をこなし、

同じ船で病院に通う。

ルーティンを愛する彼のもとに

一人の患者、臼井がやってきて、

トラウマを消す夢視(ゆめみ)の

手術をしつこく頼む。

再び患者の臼井がやってくる。

目的は友達になること。

海が怖くて橋を渡って来る臼井は、

船で通う石無を羨んで言う。

「陸より海の方が自由じゃないでスか。

自分の意志があればどこへでも行ける!」

そうか。

もしかしたら自由という海が怖いのは

医者の方なのか。

だって自分次第なのだ、

手術を受けさせるかどうかも、

それによって人の命を

左右してしまうことも。

陰で手術反対派に協力するのも、

彼には自由が手に余るからではないのか。

ところが正面から手術を迫る患者が現れ、

医者の日常に興味を持ち、

しかも友達になってしまったときに

彼はまた向き合わざるを得なくなった。

自分で決めるということに。

いつも通う船にもう船長はいない。

船の行方を波に委ねても、

その先を決めるのは石無自身だ。

二人の関係性をこの物語の縦軸とするなら、

横軸は「ゆらぎ」ではないかと思った。

海。波の音。船の揺れ。夢。

人の心も明日にはどう変わるかわからない。

だから常に「裏切り中」なのかもしれない。

他にも書きたいことはあるけれど

長くなるのでまたいつか。

芸術に正解はないと思いつつ、

私の解釈が的外れな深読み

でないことを祈る。

相手の演技を自分が受け止めなければ

誰も受け止める者がいない真剣勝負。

演じる者にとってはハードだ。

だからこそ、長い年月を一緒に過ごしてきた

二人の最後の演劇にふさわしいと思った。

全力でお芝居を創ってくれてありがとう。

そして卒業おめでとう。

大海原にどんな航路を描くのか、

私たち橋の上から見ているよ。

(6年生保護者)

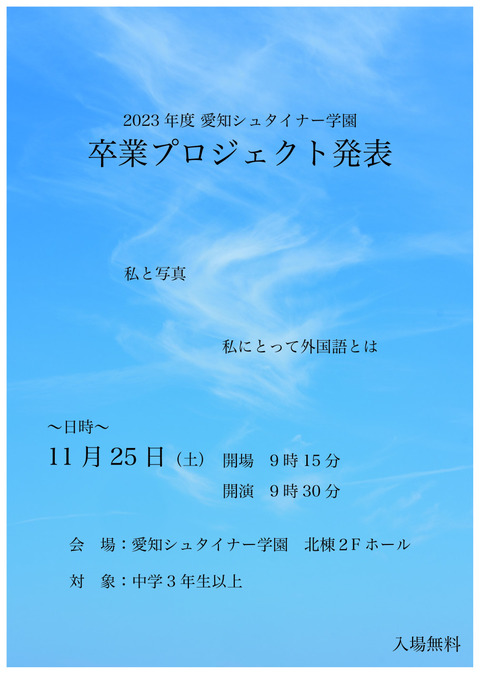

・・今後開催のイベント情報・・

連携型教員養成講座説明会

連携型教員養成講座説明会